本稿では、人権方針を策定するための7つの実践ステップのステップ5を解説しています。

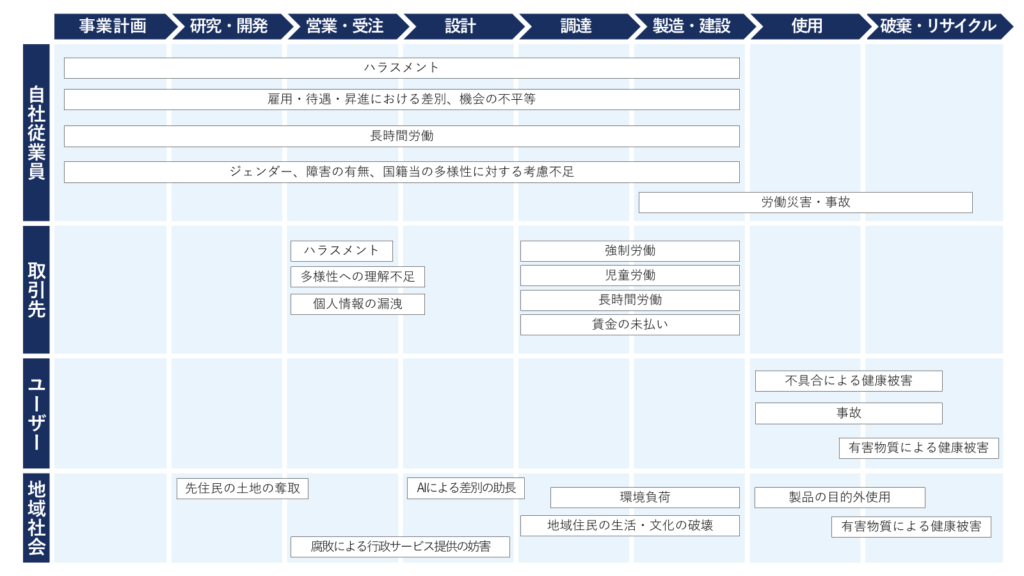

企業が人権方針を策定する際に、人権リスクマッピングを行うことは、極めて重要なステップの一つです。どこの、誰に対して、どのような負の影響が潜んでいるのかを適切に把握しておかなければ、人権リスクに対して実効性のある対策を講じることはできません。

多くの企業でも、人権方針を策定する段階から人権リスクマッピングを実施し、人権方針の策定プロセスとその後の人権デューディリジェンスを効果的に進めています。実際に、企業が掲げる人権方針の多くには、「重要人権課題」や「顕著な人権課題」という項目が設けられており、具体的な人権課題が列挙されていることが確認できます。

人権リスクマッピングの目的とメリット

人権方針策定時の人権リスクマッピングとは

人権方針を策定している段階では、後に実施する人権デューディリジェンスに先立ち、企業が直面しうる人権課題の「全体像」を把握することが目的です。人権リスクマッピングによって得られた知見は、人権方針のドラフト内容を方向付け、特に重大な人権リスクについては方針文書内で適切に認識・表明できるようになります。

企業にとっての主なメリット

❶ 方針の実効性向上

事業内容や進出地域に即したリスク情報を反映することで、方針が単なる宣言ではなく実態に根差したものになります。例えば、サプライチェーン上の強制労働の可能性が高い業種では、その課題への対応方針を盛り込むといった具体性が生まれます。

❷ 社内の理解と支援の促進

人権リスクマッピングの結果を共有することで、経営層や関連部門が「なぜこの方針が必要か」「何に注力すべきか」を理解しやすくなり、社内合意形成に資する効果があります。

❸ 優先課題の明確化

人権リスクを網羅的に一覧化し、重大性を比較検討することで、どの課題から優先的に取り組むべきかが明らかになります。リソース配分や今後の対応計画立案において重要な指針となります。

❹ ステークホルダーへの説明責任

方針に自社の顕著な人権課題を明記した場合、利害関係者に対し「自社がどの課題を重視し、どう対処しようとしているか」を説明しやすくなります。昨今はコーポレートサイトや統合報告書等で「重要人権課題」を開示する動きもあり、方針策定段階からこれを意識することは透明性向上にもつながります。

人権リスクマッピングの進め方:情報収集と分析

人権リスクマッピングでは、社内外の様々な情報源を活用して自社の人権リスクを洗い出します。 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」はこのプロセスにおいて「内部および外部の人権専門知見の活用」を求めており、実務上も社内データに限らず広く外部情報を収集することが重要です。特に有用とされるのが以下のような情報源です。

-

業界固有のガイダンス

自社の属する業界やセクターで共通に問題視されている人権課題を把握するため、業界団体や国際機関が提供するガイダンスを参照します。どのガイダンスを活用すればよいか判断に迷う場合は、まずはHuman Rights Toolkit for Financial Institutionsを活用することがおすすめです。このツールキットは、UNEPという国連の専門機関と、世界各地の金融機関とのパートナーシップである「国連環境計画・金融イニシアティブ」によって開発されたものであり、業界・業種ごとの人権課題を紹介しています。金融機関にとってはもちろんのこと、そうでない企業にとっても、自社の事業やサプライチェーンにおける人権リスクを把握するための有益な情報を提供しています。業界特有の人権課題(例えば、ICT業界におけるプライバシー侵害、製造業における児童労働など)を見落とさないよう、こうした資料で自社の業界の典型的リスクをチェックします。

-

国・地域別の人権リスク情報

事業展開している国や地域ごとに人権状況を調査します。例えば、ある国では法律上労働組合活動が制限されている、別の地域では先住民の権利侵害が問題となっている、など地域固有の人権リスクがあります。Amnesty InternationalやHuman Rights Watchといった、世界各国の人権状況に関する調査・報告を継続的に行っており、国際的にも高い信頼性を持っているNGOの記事や報告書を参照することからはじめるとよいでしょう。

-

他社の開示情報

同業他社やグローバル企業が公表している人権レポートやサステナビリティ開示情報、統合報告書などを調査し、先行事例から自社に当てはまる課題を抽出します。例えば、多国籍企業のサステナビリティ報告書には、自社が特定した顕著な人権課題のリストや、それに対する取り組み方針が記載されていることがあります。他社の成功・失敗事例を分析することで、「見落としがちなリスク」や「有効な対策のヒント」を得ることができます。

-

社内データ・既存方針

外部情報に加え、自社内で既に把握している課題や運用中の関連ポリシーも重要な手がかりです。例えば、労働安全衛生ポリシーやサプライヤー行動規範など既存の社内規程類を人権の観点でギャップ分析(詳しくはステップ4の記事を参照)すると、カバーしている人権領域と不十分な領域が見えてきます。多くの企業では古くからの企業方針や行動規範が実質的に人権課題を扱っているものの、人権という言葉を使っていないだけの場合があるため、そうした既存取組も含めて整理します。また従業員からの内部通報や労使協議記録、監査結果なども、自社が直面した(あるいは直面しうる)人権問題の実例として参考になります。

以上のような情報収集を経て、企業は自社の事業活動やバリューチェーン全体にわたり「どのような人権課題が、誰に対して、どの程度起こりうるか」を洗い出します。

例えば、サプライチェーンの川上(原材料調達)では児童労働のリスクがあるが、自社オフィス内ではハラスメントのリスクがある、といった具合に、事業の各部分での潜在的影響をリスト化します。

なお、このマッピングの過程では、可能であればHuman Rights Translated: A Business Reference Guideのような手引きを活用して、人権のフルリストを俯瞰することも有益です。同ガイドは企業活動が関連しうる幅広い人権事項を分かりやすく解説しており、自社の業種・事業地域に照らして優先的に考慮すべき人権項目の目安を得ることができます。こうしたツールも駆使しながら、多角的な視点で自社の人権リスク領域を絞り込んでいきます。

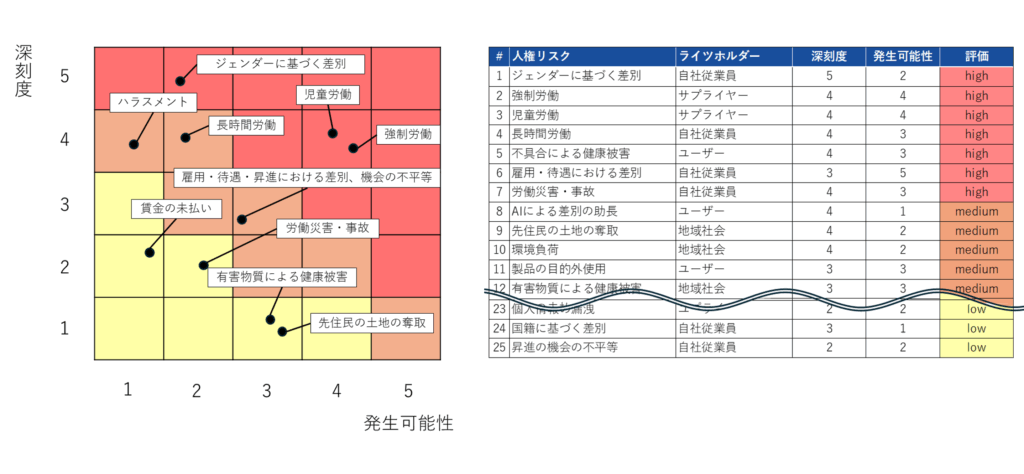

リスクベースアプローチによる優先順位付け

大企業では事業活動やバリューチェーンが広範囲に及ぶため、潜在的な人権リスクの数も膨大になる傾向にあります。例えば、ある製造業の企業を考えると、自社工場での労働安全、サプライヤーにおける児童労働、販売先での差別的取り扱い、周辺地域への環境汚染による健康被害…と、一企業が影響を及ぼし得る人権課題は枚挙にいとまがありません。

しかし、企業の人的・経済的リソースには限りがあり、洗い出された全ての問題に同時に対処することは現実的に困難です。そこで、多くの企業では、対処すべき人権課題に優先順位を付け、重大度の高いものから着手し、その後徐々に取り組み範囲を広げていくという、戦略的なアプローチを採用しています。

人権リスクマッピングの結果を人権方針に反映する

重大とされる人権課題は企業ごとに異なるものの、多くの場合は国際人権基準や業界共通の課題と重なる領域が選定されてます。たとえば、差別の禁止やハラスメント防止、適正な労働条件の確保(長時間労働の是正など)、強制労働・児童労働の排除、安全衛生、プライバシー保護等は、多くの業種で共通して重大とされる人権課題です。これらから、特に自社の事業でリスクが高いものを「重要人権課題」として掲げるのが一般的なアプローチです。人権方針への反映の仕方として代表的なのは、以下の2つのパターンです。

パターン❶ 方針本文中での明言

人権方針に「重要な人権課題」や「顕著な人権課題」といった項目を設け、「当社は〇〇の人権課題を認識し、その課題の解決に取り組みます。」といった具合に、人権課題を列挙する方法です。多くの日本企業の人権方針では、このように顕著な人権課題の存在を人権方針の本文で直接的に示すパターンが採用されています。

パターン❷ 別表による一覧化

人権方針の末尾や別ページに、顕著な人権課題の一覧(リスト)や詳細を掲載する方法です。具体的な人権課題とそれぞれに対する取り組みが示されています。2021年のトヨタ自動車の人権方針や、2024年改定のKDDIの人権方針などがこの形式を採用しており、両社とも人権方針に「別表」として人権課題のリストと説明を掲載しています。

人権リスクマッピング結果を活用する

今回の人権リスクマッピングで特定された顕著な人権課題の知見は、人権方針を策定または改定した後に実施していく人権デューデリジェンスの指針となります。

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の原則18の解説によれば、人権デューデリジェンスにおける影響評価プロセスは、事業の新規計画や大きな変更の前、および定期的に繰り返し行うことが推奨されています。したがって、人権方針策定時の人権リスクマッピングは「最初のスクリーニング」として位置付けられ、時間の経過や事業拡大に伴い改めて評価を深めていく必要があるでしょう。